엄마가 된 딸

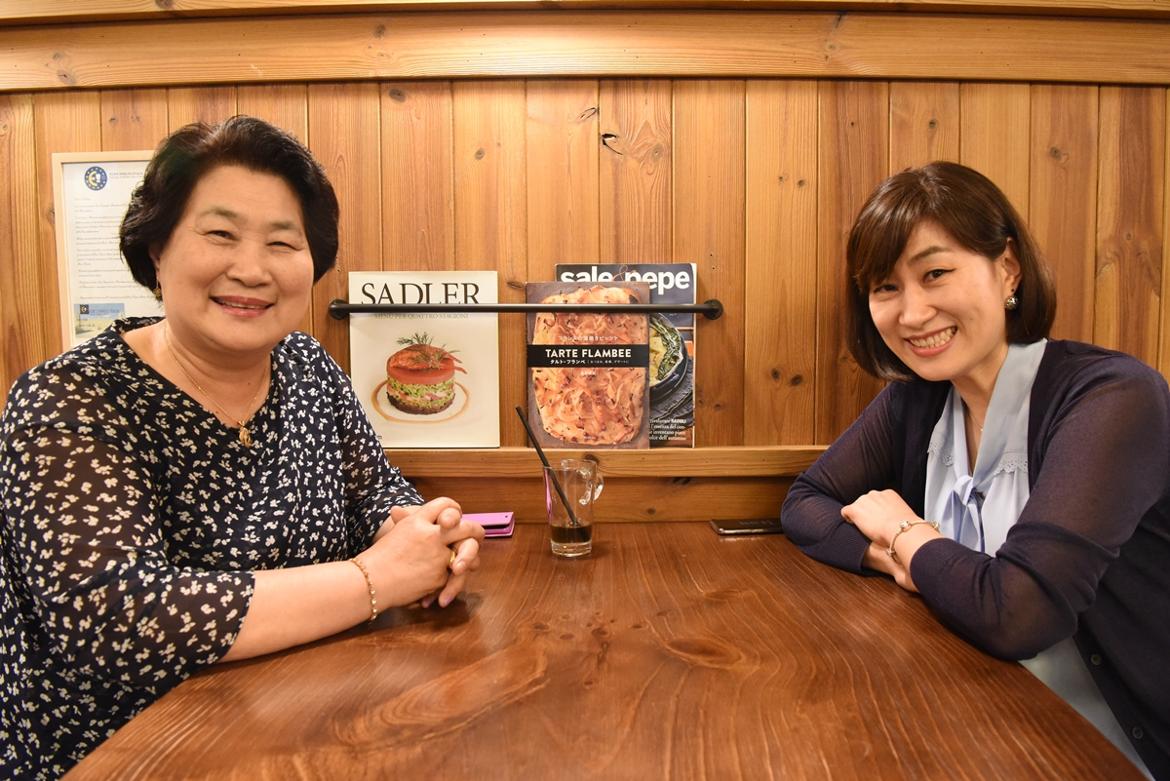

유난히 햇살이 따사롭던 날, 독서삼매경에 빠진 두 여인을 만나기 위해 성북동에 위치한 북카페에 갔다.

그곳에서 엄마 소미경씨와 딸이자 한 아이의 엄마가 된 딸 구희영 모녀를 만났다.

엄마는 딸을 어떻게 키웠을까, 딸은 또 자녀를 낳아 어떻게 양육하고 있을까에 대해 세대를 뛰어넘는 솔직한 두 엄마의 이야기를 들어보았다.

딸을 둔 엄마의 이야기

엄마 소미경씨는 서울시 노원구 월계동에서 새살림을 시작했다. 서울이라 해도 동네에 수도가 들어오지 않아 펌프질을 해서 물을 구할 정도로 열악했다고 그 시절을 회상했다. 다들 살기 바빠 태교나 육아교육이란 말조차 생소한 시대를 살았다.

남편은 손이 귀한 3대 독자. 시어머니를 모시고 새살림을 시작한 엄마는 모든 것이 낯설고 조심스러웠다. 이듬해 첫아이를 낳았는데, 행여 자식만 생각한다고 하실까봐 대놓고 딸을 예뻐하지 못했다고 했다.

그래서 시작한 것이 도시락 편지였다.

엄마는 매일 딸에게 도시락을 싸주며 껌 종이에 사랑하는 마음을 담아 편지를 썼다. 편지는 초등학교 때부터 고등학교 졸업할 때까지 매일 이어졌다.

딸 구희영씨는 그때를 회상하며 “친구들이 무척 부러워했어요. 어떻게 엄마가 매일 편지를 써 주냐고 하면서요. 저는 엄마를 생각하면 늘 자랑스러웠어요. 그리고 엄마가 나를 너무나 사랑한다는 믿음 속에서 자랐어요”라고 말했다.

엄마는 딸을 낳고 음악가가 되기를 바랐다. 딸이 다섯 살이 되자 피아노 레슨을 시작했다. 엄마 소미경씨는 “그런데 얘가 잘하다가도 놀려고 꾀를 부리고 안 하려고 하는 거예요. 그럴 때는 혼내서라도 레슨을 빼먹지 않게 했지요. 그러면 또 시어머니께서 어린애를 혼낸다고 역정을 내셨어요. 어떻게 교육을 시켜야 잘하는 건지 알려주는 사람도 없고 물어볼 곳도 없어 많이 힘들었어요”라고 말했다.

엄마는 어렵고 힘든 상황도 참고 이겨내는 끈기를 딸에게 가르치고 싶었다고 했다. 일관성 있게 아이를 교육시키고 싶었지만 마음처럼 되지 않았다고 덧붙였다.

엄마는 그렇게 어려운 환경에서, 서툴렀지만 따뜻한 손길로 묵묵히 딸을 키워냈다.

엄마가 된 딸의 이야기

딸은 신혼 초에 경기도 의정부에 보금자리를 잡았다. 시댁과 친정이 먼 곳에 부부만의 행복한 공간을 꾸미고 싶었다고 한다. 그런데 막상 아이를 낳고 보니 둘만의 달콤한 신혼생활은 짧게 막을 내렸다. 워킹맘으로 자녀양육의 부담은 부부 둘만이 감당하기 어려운 과제가 되었기 때문이다.

“얼른 시댁 가까이 창동으로 이사를 했어요. 어린 아이를 믿고 맡길 데가 없었거든요. 그 후 지금까지 쭉 창동에서 사는데 참 좋아요. 근처에 시누이도 살고 있는데, 한 번이라도 더 볼 수 있어서 만족합니다.”

엄마가 된 딸 구희영씨는 아이가 스스로 인생의 목표를 잡았으면 한다고 말했다.

“저는 요즘 학습 위주의 과열된 교육풍조가 마음에 들지 않아요. 그리고 우리 엄마처럼 인생의 목표를 부모가 정해주는 것보다는 아이가 커가면서 스스로 찾아가길 원해요. 그것이 아직 무엇인지는 모르겠지만요.”

아이가 무엇을 배우는 것보다 무엇인가 깨닫고 체험하길 바라는 구희영씨는 방과 후면 체험학습, 미술관, 음악회를 함께 다닌다. 아이가 다양한 경험 속에서 자신만의 것을 찾을 수 있게 옆에서 돕는 역할을 하고 있는 것이다.

희영씨는 “요즘은 수많은 정보의 홍수 속에 살아요. 교육 정보가 유익할 수도 있고 때론 엄마가 좋다는 정보만 따라다니다 보면 일관성을 잃고 아이만 지치게 할 수 있죠. 많은 정보가 자녀교육에 도움이 될 수도 있지만 반대로 해가 될 수도 있어요. 과거 우리 엄마의 시대보다도 부모의 교육철학이 중요한 때라고 생각해요”라고 말했다.

이어 “아이를 키우면서 엄마께 감사하다는 생각을 많이 해요. 오늘의 내가 이렇게 된 것은 엄마의 사랑과 교육이었지요. 언젠가 엄마를 생각하면서 고마워서 운적이 있어요. 요즘엔 나도 엄마처럼 아이에게 따뜻한 엄마로 기억되고 싶다는 생각을 자주 하곤 해요”라고 엄마의 가르침과 사랑에 고마움을 표했다.