이름조차 생소한 외스테르순드(Östersund)는 스웨덴 북부 산림지역에 위치한 북구의 대표적인 도시이다. 북유럽 디자인의 원동력으로 신비로운 대자연과 그들의 삶에 깃든 열정과 재능을 꼽지만 기능을 겸비한 예술을 가능하게 하는 정교한 수공예 솜씨 빼놓을 수 없다. 더욱이 스웨덴 공예는 세계 모든 디자이너들이 인정할 만큼 탁월하다.

촉촉하게 비가 내리는 거리를 지도 한 장 들고 걸었다. 청정한 숲과 수많은 호수를 가진 외스테르순드는 어디를 둘러보아도 맑고 투명했다. 목적지도 없이 이곳저곳을 기웃거렸다. 이전의 도시들이 그래왔듯이 한적한 시골마을 길을 걷는 듯했다. 호숫가 옆 빨간 벽돌집에 붙은 ‘아티스트 앳 워크(Artists At Work)’라는 간판에 눈길이 멎었다. 낡은 피아노 위에 수북하게 쌓인 유리병을 보는 순간, 그곳이 유리공예 공방이라는 것을 알았다.

“이게 정말 유리 맞아요?”

들어서는 순간 형형색색의 아름다움을 뽐내며 걸려 있는 온갖 공예품을 보며 저절로 탄성을 질렀다. 창가에 놓인 개성 넘치는 유리잔과 천정에 매달린 작고 앙증맞은 꽃병도 이 세상에서 내가 한 번도 본 적이 없었던 것들이었다. 단번에 유리의 아름다움과 매력에 빠져버렸지만 무엇보다도 내 마음을 사로잡은 것은 공방에서 작업을 하던 두 여성의 모습이었다.

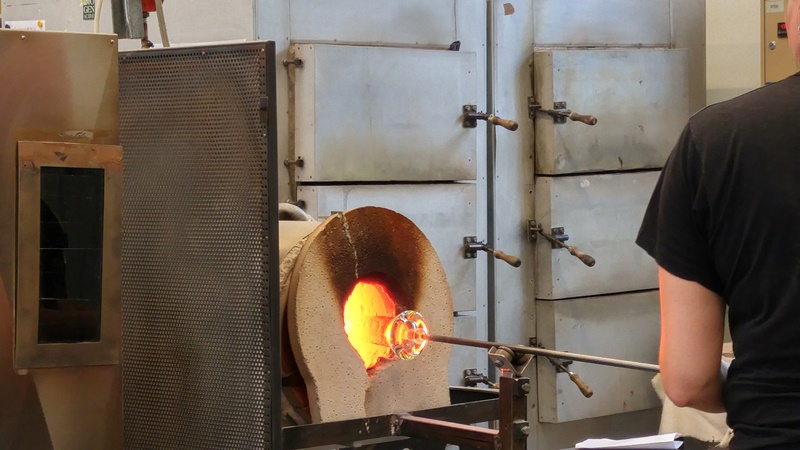

용해로와 작업대, 공구 등이 꽉 들어차 있어 작업실은 마치 작은 공장처럼 보였다. 유리를 녹여 만드는 작업이니만큼 빠질 수 없는 것이 불이었다. 용해로의 문을 열자 펄펄 끓는 오렌지색 화염에서 열기가 훅 끼쳐 왔다. 그녀는 '칙'하는 소리와 함께 세찬 불줄기를 뿜어내는 가마 속으로 파이프를 집어넣더니 유리 덩어리를 말아 꺼냈다. 금발의 여성이 작업대에 올려 굴리고 물 묻은 두꺼운 신문지로 만졌다. 옆에 있던 여성이 그것을 받아 입으로 불어서 모양을 만들어나갔다. 가위로 자르기도 했다. 말랑말랑한 젤리 같은 유리가 그녀의 손에서 자유자재로 움직였다. 잘 달궈진 유리 방울을 맘껏 주무르는 동안 그녀의 이마에 땀이 송골송골 맺혔다. 그녀의 팔뚝에 생긴 단단한 근육들이 움직일 때마다 유리는 갖가지 모양으로 다시 생명을 얻었다.

물결무늬, 나비, 호숫가에 널린 조약돌, 거기에 사는 물고기들 어느 하나 자연에서 가져오지 않은 것이 없었다. 검푸른 밤하늘과 뿌옇게 동 터오는 아침의 색이 유리잔에 내려앉기도 하고, 저녁 하늘을 물들이는 석양도 찻잔 속으로 스며들었다. 유리에 이토록 오묘한 색감을 내는 과정을 보고 있자니 마치 연금술을 보는 것만 같았다. 돌멩이 모양을 한 유리 작품에는 호수 풍경을 담아 놓은 것도 있었다. 빛의 방향과 조도에 따라 시시각각 다르게 보이던 그것들은 아침 햇살을 받을 때가 가장 아름답다고 했다.

꾸미지 않은 자연의 모습을 하고 있어 그런가. 후끈후끈한 열기로 가득한 공간에서 숨 쉴 틈 없이 분주하게 작업하는 두 여성에게서 명장의 기운을 느꼈다. 유리처럼 맑고 투명한 그녀들의 숙련된 솜씨와 기술적 기량은 예술이었다. 창작의 영감을 자연에서 얻는다든가. 유리에 메시지를 담는 과정은 내게 참신한 자극으로 다가왔다. 오로지 외길의 인생을 걸은 자만이 알 수 있는 그런 깡다구가 느껴지는 그녀들에게 경의를 표하고 싶었다.

아무렇게나 흘러내린 머리카락을 쓸어 올리는 그녀의 이마에 흐르는 땀방울이 유리처럼 빛난다. 유리봉을 토치로 녹여 둥글게 두른 다음, 군데군데 핀셋으로 오물조물 눌러 활짝 핀 꽃잎 모양을 만든다. 불필요한 부분은 가위로 잘라낸다. 꽃 모양이 빚어지면 그 위에 또 다른 유리를 대고 살살 돌려가며 녹여준다. 유리 꽃 위에 다시 투명 유리를 씌워 준다. 이때 불 조절이 관건이다. 고도의 집중력과 섬세한 손놀림이 필요하다. 조금만 방심해도 모양이 찌그러져 망쳐버리기 때문이다. 어디 유리 공예만 그러하랴. 세상 모든 일에 공력 없이 되는 일이 있던가. 넋 놓고 바라보고 있는 낯선 여행자에게 그녀가 조곤조곤 말하는 듯하다.

‘하루 종일 뜨거운 유리를 만지고, 무거운 물건을 들었다 놓기를 반복해야 하니 튼튼하고 힘이 세야 해요. 피부가 벌겋게 달아오르고 근육이 생기도록 반복해야 하거든요. 비법은 없어요. 재능도 중요하지만 힘과 인내로 버티지요. 장인의 길은 아주 오래 걸리는 일생의 업이에요.’

단 한 번도 단단해져 본 적이 없는, 한 순간도 뜨거운 불 앞에서 작업해 본 적이 없는 나는 부끄러운 목소리로 중얼거린다.

‘아름다움이 자연의 기본 구조라는 것을 이제 알아차렸어요.’

그녀는 고개를 가볍게 끄덕이더니 유리 덩이에 입으로 바람을 힘껏 불어 넣는다. 작은 공방 안에 붉은 태양이 불쑥 불쑥 솟아오른다.

50+에세이작가단 김혜주(dadada-book@naver.com)