조선인 서양 나들이 (上) ‘어떻게’ 시작됐나

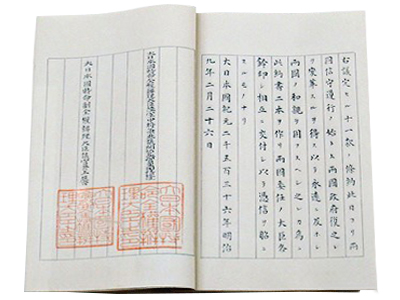

한국인들의 첫 서양 나들이는 일본인들이나 중국인들에 비해 늦었다. 개항이 중국이나 일본에 비해 30년 이상 늦어진 까닭이다. 중국의 개항은 아편전쟁 후인 1842년(남경조약), 일본의 개항은 1854년인 데 비해, 한국은 일본과의 개항조약을 1876년(강화도조약), 미국·영국과는 1882년에 맺었다. 또 일본이나 중국은 서양문물의 우수성을 인정하고 자발적으로 사절단을 파견하여 각국을 ‘견학’하지만 우리에겐 이 같은 의욕이 부족했다.

조선은 혼자 있기를 좋아했다. 정부 차원에서 허용된 몇 개 항구를 제외하고는 외국과의 해로와 육로를 통한 교류와 통상을 금지하여 문을 잠갔다. 바로 ‘쇄국정책’이다.

조선은 주변 국가들에 비해 약하다고 스스로 평가하여 접촉을 가능한 한 피하려 한 것이다. 교류가 빈번하면 강대국의 영향이 정치적이든 문화적이든 자연스럽게 유입되고, 이 결과 정부가 원하지 않는 방향으로 사회적 혼란이 일어나 정권의 안정을 해칠 수 있기 때문이다. 이것이 기독교를 금지한 근본적인 배경이다. 단지 중국으로부터 필요한 정보나 지식을 받아들이기 위해 1년에 네 번 조공 사절을 보냈다.

중국의 명(明)왕조 역시 외래족인 몽골제국 원(元)을 몰아내고 건국되었기 때문에 외부와의 거래는 중국에 대한 정보가 유출되는 것으로 간주하고 태조 주원장(朱元璋) 때부터 대외접촉을 억제했다. 주변국들의 조공도 3년에 한 번으로 제한했다. 조선에 대해서는 평화가 정착된 후 교류 확대를 허용했다.

조선 정부는 일면 중국과의 접촉을 정부 차원으로 제한하면서 동시에 중국에게는 국경을 철저히 감시해 줄 것을 지속적으로 요청하고, 조선인의 압록강·두만강 월경은 극형으로 처벌했다.

그러나 세상만사 자기 뜻대로 되던가. ‘나무는 가만히 있으려 하나 바람이 멈추어 주지 않고’ 조선이 혼자 꿈속같이 편안히 살려고 하나 주변국들이 내버려두지 않았다. 국제정치가 그런 것이다. 이런 의미에서 서양 학자들은 1860년대 이후 조선이 중국과 일본 외에는 중국의 허락이 있어야 개항할 수 있다고 내세운 것은 핑계이며 ‘조선의 쇄국은 그 뿌리가 서울에 있다’고 평한다.

강화도 조약 이후 일본의 한반도 진출이 본격화되고 한반도에 대한 러시아의 야심에 대한 풍문이 베이징(北京)이나 도쿄(東京)에서 끊임없이 나도는 가운데 중국은 조선이 미국·영국 등 서양 국가들과 수교하도록 주선한다. 서양 국가들을 이용하여 러·일을 견제하려는 이이제이(以夷制夷) 전략이다.

그러나 중국의 이 전략은 처음부터 빗나갔다. 서양 국가들은 조선이 자기들과 ‘동등한’ 자격으로 수교했기 때문에 완전한 독립국이며 중국의 속방(屬邦)이 아니라고 주장했다. 미국은 조선에 특명전권 공사를 파견했다. 미국이 일본과 중국에 파견한 공사와 동등한 직급이다. 영국은 조선이 국제사회에서 독립국으로 공인되어야 러시아가 열강의 동의 없이 조선을 차지하지 못한다고 믿었다. 이에 북양대신 이홍장(李鴻章)이 조선 문제는 텐진(天津)에서 자기와 먼저 논의하자는 요청을 무시하고 조선 정부와 직접 거래하는 방식을 택했다.

1882년 임오군란으로 그동안 정치권에서 밀려나 있던 대원군이 다시 조정을 장악하자 중국은 경악한다. 대원군이 쇄국정책으로 복귀하면 조선을 개방시켜 러·일을 견제하려는 중국의 한반도 정책은 밑바닥부터 뒤집힐 것이기 때문이다. 이에 중국은 조선에 군대를 파견, 대원군을 지지한 세력을 진압하고 대원군을 텐진으로 납치하는 만행을 저지른다.

전통적으로 중·조 종속관계는 ‘정교금령(政敎禁令)’, 즉 ‘내정과 외교’의 자주를 기반으로 하는 것이다. 조공, 책봉 등 형식적, 의례적인 문제들을 제외하면 조선이 내정이나 대외문제를 자주적으로 결정하는 독립국임을 의미하는 것이다. 그런데 중국은 모호한 ‘종속관계’를 내세워 마치 원(元)나라 시대 고려에 주재한 다루가치와 같이 조선을 직접적으로 통제하려 나선 것이다. 이제 조선은 기막힌 상태에 놓이게 된다.

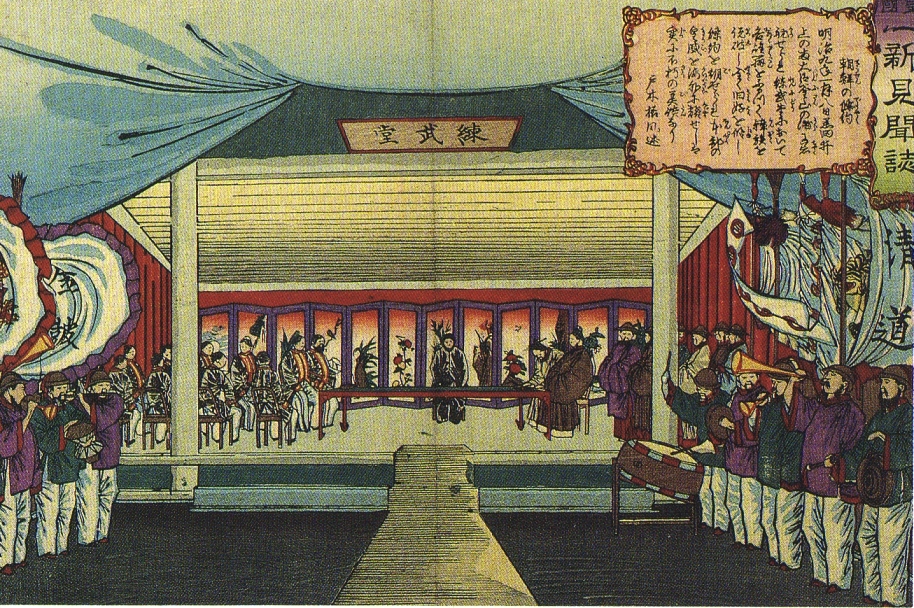

그 중심인물이 원세개(袁世凱)이다. 이홍장(李鴻章)이 파견한 원세개는 서울에 주재하면서 조선 정부를 장악했다. 1859년 생으로 대원군을 데리고 인천에 들어온 것이 1885년 10월 3일(양력)이니 이때 26세 청년이었다. 그는 1894년 청일전쟁 이전까지 오늘날 을지로의 중국 대사관 자리에서 ‘유안 다이런(袁大人)’으로 마치 총독처럼 행세했다. 우리나라가 1946년 10월 서울의 지명에서 일본식 이름을 정리할 때 ‘을지로’라는 이름을 붙인 것도 원세개 등 중국인들의 본거지를 수(隋)양제를 무찌른 을지문덕 장군의 정신으로 제압하려 한 것이었다.

원세개는 서울 주재 외교단의 수장(doyen) 직을 맡으라는 서양 외교관들의 권고를 거부한다. 자기는 중국이 조선에 파견한 외교관이 아니라 조선 문제를 전담한 이홍장(李鴻章)이 조선의 정치를 감독하라고 파견한 ‘주찰조선 총리교섭 통상사의(駐紮朝鮮 總理交涉 通商事宜)’라고 말한다.

그는 조선과 중국은 한가족이라면서 외교사절들을 초청할 때도 자신이 주빈 자리에 앉고 조선의 늙은 외무대신을 말석에 앉혀 손님들을 접대하고 시중들게 했다. 말이나 가마를 타고 궁중으로 들어가거나 고종을 배알하는 자리에서도 기립하지 않고 인사문제에도 개입했다.

서양 열강은 이에 중국의 조선 통제를 현실적인 것으로 받아들이면서 조선정책을 재평가하기 시작한다. 미국은 1884년 말 “조선에서 미국의 이해는 경제적인 것”이라고 선언하면서 서울 주재 미국공사의 지위를 특명전권공사에서 변리공사(minister resident)로 한 단계 격하시킨다. 러시아의 남진을 막기 위해 조선의 독립을 주장했던 영국도 중국과의 협조가 러시아의 남진을 막는 가장 확실한 방법이라고 판단하면서 조선 독립에 대한 지지를 포기해 버린다.

조선은 중국의 압력을 감내하기 어려웠다. 그러나 주변 상황은 과거와는 판이해졌다. 열강들과의 수교와 만국공법의 도입으로 평등성에 기초한 유럽적 국제관계에 눈을 뜨게 되었다. 과거에는 중국만이 강대국이었으나 이제는 중국을 굴복시킨 강대국들이 포진하고 있다. 1885~1887년 영국의 거문도 철수는 중국을 통한 교섭이 실패한 후 러시아가 개입하면서 해결됐다. 국내에서도 중국의 간섭에서 벗어나려는 독립당-개화파가 대두했다.

이에 정부는 1884년(고종 21) 조선·러시아 수교조약 체결 후 조선에서 세력을 확대해가는 러시아에 보호를 요청하는 밀약을 두 차례 추진하며 미국에 외교관을 파견하여 우리의 독립성을 지키려는 조치를 취한다. 해외 나들이는 이렇게 해서 이루어지게 된다.

글 구대열 (具汏列) 이화여대 명예교수