봄이 오는 길목에서

“고등학교를 남보다 두 해 늦게, 고향 김천에 있는 농고(農高)로 들어갔지요. 그 무렵 구루병을 앓고 있는 사촌 누이동생과 문학을 교류하며 지냈는데, 그 누이가 이듬해 시름시름 앓다 사망했어요. 그 시절의 누이 모습이 잊히지 않아 ‘소녀’의 그림을 그려왔지요.”

창문이 열린 화실 밖, 밤나무에서 매미가 울었다. 박항률(朴沆律, 1950~ ) 화가는 창밖을 우두커니 바라보며 읊조리듯 낮은 소리로 이야기를 이어갔다.

“자화상 같은 소년의 모습들은 누이의 눈동자에 비쳤을 내 모습을 상상하며 그렸고요.”

화실 바닥에는 최근에 완성했다는 <작은 목선 위에 서서 먼 하늘을 바라보는 브론즈 소년상>이 있었다. 1995년 전시 때 그의 그림을 눈여겨봐왔던 잔잔한 감동이 드디어 이태 뒤 그의 청담동 화실까지 찾게 한 것이다. 인물화만 그리지 말고 풍경화도 그려달라 부탁하려다 그만두었다. 동갑의 우리는 40대 후반의 가장으로서 어깨를 짓누르던 삶의 무게뿐만 아니라 시대의 서글픈 사회상을 공유하고 있어서 서너 시간 더 대화할 수 있었다. 그땐 머리 위에 삼층탑을 이고 있는 <소년>과 물고기를 안고 있는 <소녀>의 두 그림을 갖고 있던 터라 한결 친근하게 다가갈 수 있었다.

탁자 위에서 소리 없이 타오르는 침향(沈香)의 그윽한 향내가 화실을 맴돌다 옅은 보라의 연기 띠를 이루며 창가로 흩어졌다. 우여곡절 끝에 서울예고, 서울대학교 미술대학을 졸업한 뒤 홍익대학교 미술대학원에서 석사과정을 마치고 같은 미술학도인 아내와 가정을 꾸려 아이들을 낳고 전업작가를 선언하며 그림그리기에 용맹 정진할 무렵이었다. 그가 건네준 자작 시집 <비공간의 삶>과 드로잉 한 점을 받고 돌아선 첫 만남은 한 화가의 진솔한 심상을 느끼기에 충분했다.

그의 그림의 주제는 단발의 소녀, 까까머리의 소년, 한 일사(逸士)의 인물 그림이지만 주변의 치밀한 장치가 아련한 그리움을 불러온다. 새벽의 안개, 고요히 타오르는 등잔불 등은 보는 이의 마음을 가라앉히고, 선(禪)과 명상의 세계로 이끈다. 어떨 때는 신화(神話)와 현실이 혼재되면서 끝없는 상상력을 이끌어내기도 한다.

이후 두 번의 화실 방문과 전시회장에서 여러 번의 만남이 이어졌다. 그의 화풍은 쉽게 바뀌지 않았다. 침묵의 적막함, 고요의 깊은 바다에 잠기는 탈속(脫俗)한 사색인의 경지를 리듬감 있게 그리고 있다. 1~2호 크기의 소품에서도 그의 면밀한 구도와 아크릴 물감의 잔 붓질이 높은 밀도로 공간을 채우고 있다.

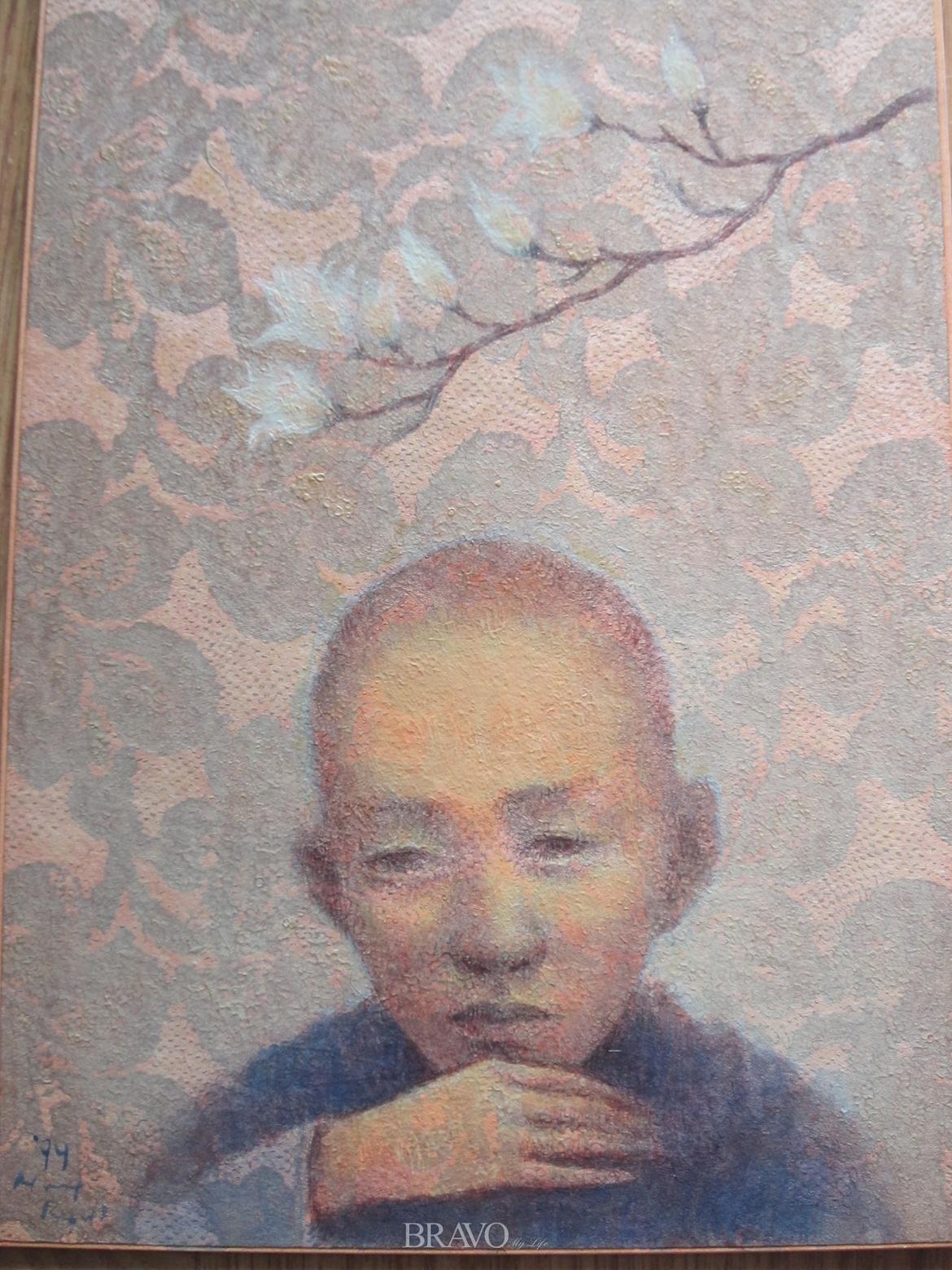

▲박항률 <봄꿈> 두터운 종이에 아크릴물감 25.8cm x 17.9cm 1999년.

몽환적인 이상향 같은 새벽 풍경

서너 해 전, 잘 아는 인사동 화랑 주인이 이른 봄 섬진강으로의 탐매(探梅) 여행을 계획하면서 박항률 화가도 동행한다며 동행을 권유했으나, 가정사로 참여하지 못해 아쉬움을 남긴 일이 있었다. 남도의 강안(江岸)에 작은 배를 띄우고 강 건너 안개 낀 새벽 풍경을 특유의 스케치로 그려오더니, 드디어 채색이 완성되었다며 초청하기에 즉시 달려갔다. 그의 풍경화는 본 일이 없었으므로 설레는 마음이 더 가득했다. 30호(90.8cm×72.7cm) 크기의 대작이었다. 짙은 안개의 강둑 너머 고목이 즐비한 작은 마을에 소담한 집 몇 채의 안온한 정경이 새벽에 잠겨 있었다. 어쩌면 몽환적인 이상향을 보는 것 같았다. 그는 이미 네 권의 시집을 출간했는데 시인의 짙은 감성이 그대로 배어 나왔다. 절제되고 아껴왔던 시정(詩情)이 수묵담채처럼 새벽 강을 따라 질펀히 흘러 눈길을 비끄러매었다.

그는 늘 생각의 두께가 그림의 색칠로 침윤되기를 기원하는 구도자의 붓질로 화폭을 채운다. <봄꿈>은 목련꽃 아래 한 소년이 팔에 얼굴을 괴고 사색에 잠기는 찰나를 그린 아주 작은 작품이다[그림 1]. 이 소년이 곧 화가의 자화상이 되고, 보는 이의 감성에 이입되어 일체를 이룬다. 나른한 봄날의 한때가 침묵 속에 머물러 있다.

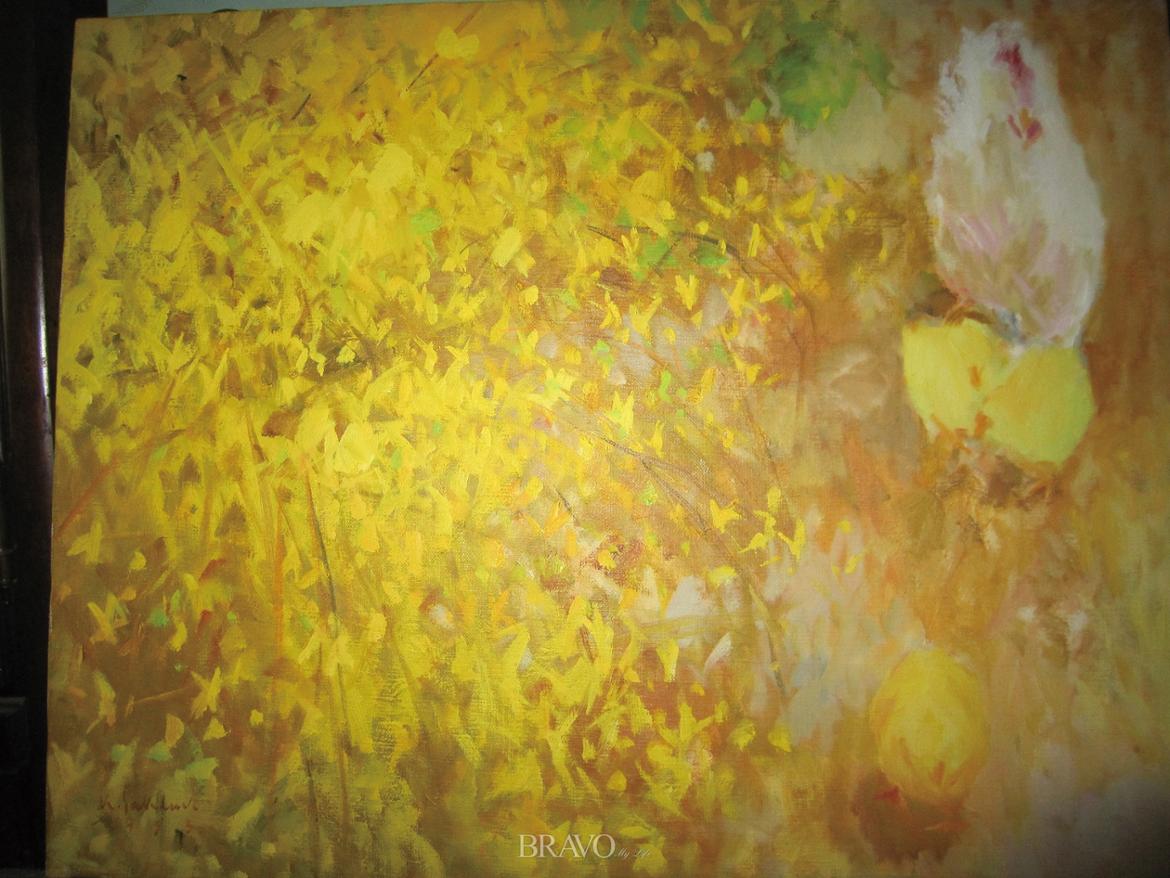

▲권사극 <봄> 캔버스에 유채 53cm x 45.5cm 1993년.

깨끗함과 따뜻함 보여주는 화가

미술품을 수집하면서 제일 큰 갈등이 일어날 때는 작품을 고르는 순간이다. 작가의 이력이나 다른 작품들을 함께 볼 수 없을 때는 더 곤혹스럽다. 눈과 가슴을 일렁거리게 하는 작품들이 안 보일 때 그 답답함이란 말로 표현할 수 없다. 벌써 10여 년 전이다. 늦겨울 인사동을 거닐다가 한 화랑 전시대에 걸린

<봄>을 만났다[그림 2]. 인도 위에는 잔설이 아직 희끗희끗한데,

노란 개나리가 흐드러진 곳에서 하얀 어미 닭과 노란 병아리 세 마리가 한낮의 햇빛을 즐기는 이 그림은 무한한 희열과 따뜻함을 느끼게 했다. 사실 이 그림을 만나기 전까지 권사극(權師極, 1959~ )이란 화가를 알지 못했다. 한참을 서서 그림에 빠져 있는데 화랑 주인이 문을 열고 들어오라 했다. 차 한 잔을 마시며 “우중충한 겨울이 싫어서 빠른 봄맞이를 해봤다”는 주인과 함께 <봄>을 찬찬히 감상했다. 무성한 개나리꽃이 농염한 가지에, 파릇한 잎도 슬며시 내밀고 어미 닭의 흰색과 옅게 찍어놓은 붉은 벼슬, 병아리의 붉은 발목이 거슬리지 않게 조화를 이루었다.

인사동 화랑들은 우리나라 그림시장의 방향타 같아서 화력이 짧은 아마추어들의 작품을 내거는 일이 없다. 그만큼 전시 작품에 심혈을 기울인다. 주인이 내민 몇 권의 도록으로 이 화가의 다른 작품들을 보았다. 대부분 꽃을 그린 그의 작품들에서 받는 공통된 느낌은 ‘따뜻함’과 ‘깨끗함’이었다.

마음에 든다면 주저 말고 수집

이 화가의 그림에서는 꽃들의 잔향이 뿜어져 나온다. 발로 열심히 다니며 찾다 보면 비록 화력(畵歷)이 짧고 값비싸지 않아도, 예술성 높은 작품을 찾아내고 수집하는 기회가 온다. 무명의 작가가 훗날 미술계에 우뚝 서는 작가로 성장해 작품 가격이 치솟는 경우도 종종 있다. 그래서 ‘마음을 움직이는 미술품을 만나면 주저 없이 수집해야 한다’는 수집가들의 격언이 있다. 기회를 놓치면 다시는 그런 작품을 만나기 어렵다.

나의 경우, 미술품 수집의 우선순위는 오랜 시간의 깊은 관찰이다. 마음에 거슬리지 않으면서 보면 볼수록 괜찮은 그림을 보면 작가의 이력과 다른 작품도 보게 되고, 화랑 주인이나 다른 수집가의 조언도 참조한다. 작가를 직접 찾아가 그의 예술관도 경청해본다. 작가가 교만하거나 작품이 기교에 차 있으면 경계해야 할 일이다.

이재준(李載俊)

1950년 경기 화성 출생. 아호 송유재(松由齋). 미술품 수집가, 클래식 음반 리뷰어.