중학교 선배들이 오랜만에 안암동에 모여 있으니, 얼굴이나 잠깐 보자는 연락을 했다. 다행히 근처라서 망설임 없이 어디냐고 물었고 ‘나그네 파전’이라고 알려주었다.

“아직도 그 파전집은 거기에 그대로 있다고요?”

‘아직도’에 대한 놀라고 반갑고 심지어 고마운 마음마저 들었다. 그리고 나의 파전집에 그리움 가득한 훈훈함이 밀려왔다.

나의 파전집!

좁은 툇마루 아래에 아무렇게나 벗어 던져진 신발을 뒤로한 채

우리만의 골방으로 들어간다.

나지막한 천장과 옹이가 있는 기둥 뒤로는

한 번도 궁금한 적 없는 한자들이 벽을 타고 쓸려 내려온다.

눅눅한 냄새와 게슴츠레한 불빛 아래

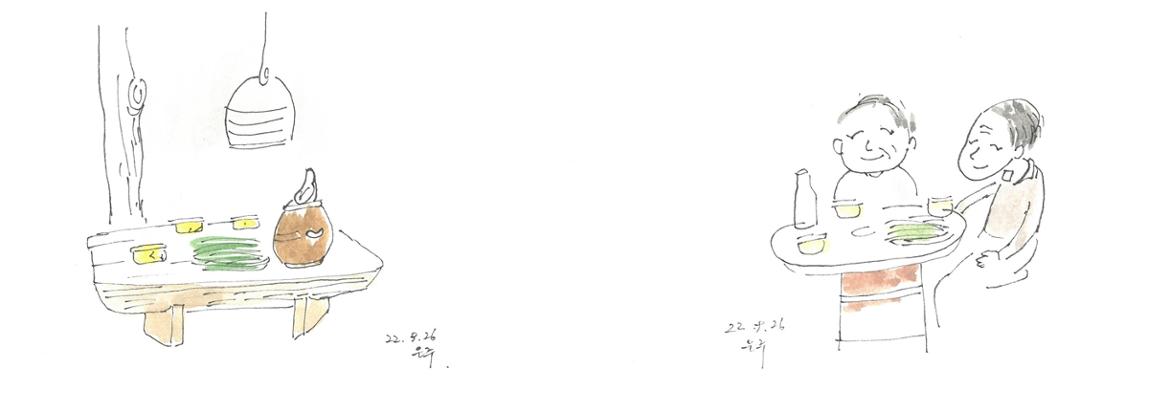

나이테가 선명한 두툼한 테이블은 어김없이 끈적거린다.

툭 던져진 동동주 항아리에 얇은 리듬을 타고 흔들리는 표주박

순서를 기다리는 구겨진 양은 사발을 두 손으로 받아 쥔다.

기름때에 찌든 누런 등이 흔들거린다.

동동주로 채워진 사발과 파전 위로 불빛이 모인다.

우리는 마법에 걸린 것처럼 거짓 진심을 토해냈다.

“솔직히 말해서…” 시작한 이야기의 끝은 아무도 모른다.

약속 장소로 향하는 내내 대학생으로 돌아간 느낌이다. 안암동 3,000원짜리 ‘나그네 파전’을 기억하는 사람들과 만남은 지금 시간에서 벗어나는 설렘이다.

고대 정문 앞에서 내렸다. 정문 앞에 지하보도가 보이지 않았다. 지하보도 한 편에 서서 “100원만”을 반복적으로 읊조린다고 해서 ‘100원만’이라고 불리는 남자가 불현듯 떠오른다. 작지 않은 키에 여름에도 목이 가려질 만큼 옷을 겹겹이 입고 있었다. 헝클어진 긴 머리카락과 여의찮은 행색에도 불구하고, 쪼그려 앉거나 엎드려 있기는커녕 오히려 삐딱하게 서서 한쪽 무릎을 까딱까딱 흔들고 있던 모습이 인상이 강했다.

깜빡거리는 형광등이 매달린 천장, 도심 먼지로 덮인 타일 벽, 군데군데 오물의 흔적이 있는 시멘트 바닥과 모퉁이에 흥건한 물은 여느 지하보도와 다를 게 없는 지하보도였다. 다만 그가 지키고 있다는 점을 제외하면 말이다. 살면서 그 지하보도를 기억한 적 없었다. 달라졌음에 마음이 쓰인다.

오랜만에 찾는 학교 앞에서 익숙함과 낯섦이 교차하고 잊고 살았던 것을 되살린다. 나그네 파전집을 향하는 길에서 과거를 살리고 지금을 담는다. 변하고 바뀌고 사라짐에 조금은 담담하게 준비하고 싶어서이다.

풋풋함이 살아있는 학교 앞 골목길에 오면 기분이 좋아진다. 거닐고 있는 학생들을 보는 것만으로도 생동감이 전해진다. 편안한 보통의 일상이 누리는 그들과 스치니 잠시 몸과 마음이 오래전 그때로 돌아가는 꿈을 꾼다. 그러다 문득 ‘나그네 파전은 어떨까?’, ‘아직도 맛은 그대로일까?’, ‘학생들이 우리의 큰 목소리와 웃음소리에 얼굴을 찌푸리지 않을까?’ 행복한 상상에 빠져 미소 지어진다.

건물 모퉁이를 돌아 문을 열었을 때 순간 멈칫했다. 가게 안은 30년 전 그대로이다. 다만 그곳에는 늙어버린 학생들인 우리 세대가 자리를 채우고 있었다. 마치 우리들의 아지트처럼. 그리움을 마시며 그때 추억을 곱씹는 우리만의 고향으로 남아 있었다.

지금 대학생들은 보이지 않았다. 아마도 그들도 30년 후에 다시 만날 장소에서, 그들만의 장소에서 아픈 청춘을 노래하고 있겠지!

▲ 1990년대 나의 파전집 그리고 2022년 나그네 파전집 ⓒ 50+시민기자단 우은주 기자

50+시민기자단 우은주 기자 (wej2573@naver.com)