우리 동네 곳곳에 내가 숨겨놓은 케렌시아가 몇 군데에 있습니다. ‘케렌시아’라니까 뭔가 대단한 듯싶지만, 딱히 그런 건 아닙니다. 그저 내가 좋아하는 ‘몇 군데’일 뿐입니다.

이른 새벽에 천천히 한 바퀴 걷는 창포원 오솔길, 책을 읽느라 점심 끼니를 건너뛰기 일쑤인 김근태기념도서관, “비라도 우울히 내려버리면 내 마음 갈 곳을 잃을까 봐” 오향장육 한 접시 시켜놓고 ‘혼술’ 하기 딱 좋은 수○궁…. 뭐 이런 데입니다.

*케렌시아(Querencia): 쉼터, 안식처, 휴식처를 의미하는 스페인어. 경기에 출전한 투우(鬪牛)가 위협을 피하고 지친 심신을 달래며 잠시 쉬는 동안 다시 힘을 끌어모으는 공간을 뜻한다. 최근에는 바쁜 일상에 지친 현대인들이 나만의 휴식처를 찾는 현상을 칭하는 용어로 쓰인다.

케렌시아에 대한 저의 생각은 이렇습니다.

첫째, 케렌시아는 저마다의 필요에 따라 만들고, 형편에 따라 허물면 그만이므로 굳이 여러 사람과 공유하려고 애쓰지 않는 게 좋겠습니다.

둘째, 케렌시아가 반드시 ‘장소’여야 할 이유는 없다고 봅니다. 그 장소와 관련하여 벌어지는 어떤 ‘상황(狀況, 일이 되어가는 모양이나 형편)’이거나, 그 상황에서 경험하는 어떤 ‘상태(狀態, 사물이나 현상이 놓여있는 형편이나 모양)’가 ‘휴식’이 되고 ‘위안’이 되고 ‘기쁨’이 된다면 그 또한 케렌시아입니다.

▲ “어서 오십시오. 서울시50플러스 북부캠퍼스까지 안내해드리겠습니다.” © 북부캠퍼스 홈페이지

‘어느 곳’이 궁금하시면 팔로우 미!

요즈음 내가 애정(愛情)하는 케렌시아는 서울시50플러스 북부캠퍼스입니다. 더 명확하게 말하면, 북부캠퍼스 안에 있는 ‘어느 곳’이며, 그곳에서 내가 맞닥트린 ‘상황’이며, 그 상황에 호응하는 나의 ‘상태’입니다.

서울시50플러스 북부캠퍼스의 주소는 도봉구 마들로13길 84입니다. 지하철 1호선과 4호선 창동역 1번 출구로 나오면 거의 다 온 겁니다. 왼쪽으로 길을 잡아 몇 걸음 옮기면 ‘아! 저기구나’ 싶게 번듯한 건물이 보일 텐데요, 그게 바로 북부캠퍼스입니다. 오는 동안에 마음속으로 그려본 모습보다 월등하게 번듯하고 잘생겨서 살짝 놀랄 수도 있습니다(실물은 눈으로 확인하시기를 권고드립니다).

이윽고 북부캠퍼스에 이르러 정문을 열고 로비에 들어서면 상담실이, 전광판이, 우편함이, 게시판이, 소파가, 오르는 계단이, 내리는 계단이 있는데, 자세한 이야기는 ‘To be Continued’입니다.

▲ 북부캠퍼스 로비에서 눈여겨볼 몇 곳입니다. 왼쪽은 ‘아우름 계단’입니다. 전시장으로, 공론장으로, 공연관람석으로 무한 변신할 수 있는 공간입니다. 가운데는 ‘그냥 계단’입니다. 로비에서 지하 1층으로 내려가거나 지하 1층에서 로비로 올라올 때 사용합니다. 오른쪽은 여럿이 모여 앉아 담소를 나누기 좋은 소파인데, 예쁘게 꾸며놓은 벽 장식과 어우러져 분위기가 아주 근사합니다. © 50+시민기자단 이경걸 기자

내리는 계단 끝이 지하 1층입니다. 이곳에 지원단실이 있습니다. 학습지원단과 커뮤니티지원단이 사용하는 공간입니다. 나는 이곳에서 ‘학지샘’ 및 ‘커지샘’들과 이야기를 나누고, 커피를 마시고, 컴퓨터로 뭔가를 합니다. 그러다가 문득 자리에서 일어납니다. ‘어느 곳’에 가고 싶어서 자주 그럽니다.

지원실을 나와 정수기가 등을 기대고 있는 기둥을 지나자마자 좌회전해서 스물다섯 걸음쯤 걷다가 우회전합니다. 거기서부터 제법 긴 복도가 펼쳐져 있습니다. 천천히 걸어서 여자 화장실을 지납니다. 여자 샤워실과 남자 샤워실을 지납니다. 남자 화장실 앞에 멈춥니다. 그리고 왼쪽으로 돌아섭니다. 드디어 나의 케렌시아에 도착했습니다.

어느 곳에서 맞닥트린 어떤 상황

언제였는지 기억이 나지는 않습니다. 어느 날, 갑작스럽게 알았습니다. 이곳에, 물 한 방울 없이 잘 닦아 놓은 세면대 오른쪽 모서리에 꽃들이 있었다는 것을요. 손을 닦다 말고 우두커니 서서 오랫동안 그 꽃들을 바라봤습니다.

그 꽃들은 혼자서나 모여서나 단정했습니다. 간결했습니다. 소박했습니다. 겸손했습니다. 그런 꽃들 몇 송이가 커피를 담아주는 플라스틱 컵에 꽂혀있었는데, 막연하게 감사했습니다. 입꼬리가 살짝 올라가는 가벼운 미소가 번졌습니다. 왠지 모르겠고 뭔지는 더 모르겠는데, 누군가로부터 과분한 배려를 받고 있다는 느낌이 들었고, 기분이 좋아졌습니다.

그날 이후 이곳은 나의 케렌시아가 되었습니다. 그때부터 나는 전립선 비대증 환자처럼 수시로(빈뇨), 절박하게(절박뇨) 이곳에 와서 오래 머물며(지연뇨) 그 꽃들과 사이좋게 지내고 있습니다.

▲ 화장실을 케렌시아로 만들어준 꽃들. 각각의 이름을 알 수 없으니 그저 꽃들! © 50+시민기자단 이경걸 기자

어느 곳에서 맞닥트린 어떤 상황에 호응하는 나의 상태

나는 그 꽃들과 더불어 매우 즐거웠으나 누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜 이렇게 하는지가 궁금했습니다. 이 가운데 ‘누가’와 ‘왜’가 특히 궁금했습니다. 그래서 나에게 묻고 내가 대답했습니다.

Q1. ‘누가’ 그랬을까?

A1. ‘누가’를 찾아내는 건 사실 그리 어려운 일이 아니다. 거의 확실히, 지하 1층의 미화를 담당하는 어느 분일 거다. 지하 1층을 공유하니 오다가다 본 적이 있을 테지만, ‘누가’ 누구인지 알 수 없으니 알은체할 수는 없다.

기실 누가 ‘누가’인지보다 더 궁금한 건 ‘누가’의 정체다. 케렌시아의 꽃들이 1,000~2,000만 원씩이나 처바른다는 호텔 결혼식장에서 볼 수 있는 꽃들보다 더 예쁠 때가 종종 있다(솔직히 말하면, 아닐 수도 있다!).

예식장의 꽃들은 송이가 지나치게 크거나, 가녀린 줄기 하나에 자잘한 송이가 너무 많거나, 송이의 속살을 펼쳐도 펼쳐도 겹겹이라 왠지 부담스럽고, 불안스럽고, 음흉스럽지 않던가?

그런데 케렌시아의 꽃들은 절대로 그렇지 않다. 꽃들은 수시로 바뀌었으나 한결같이 단정하고, 간결하고, 소박하고, 겸손하다. 돈 주고 사 온 꽃들이 아닌 것도 거의 확실하다. 어느 누가 개망초를 돈 주고 사 온단 말인가? 그러므로 나는 추정한다. ‘누가’야말로 진정한 플로리스트(Florist)가 아닐까 하고.

*개망초(Annual Fleabane): 전체에 굵은 털이 있고 곧추 자라 큰 것은 1m에 달하는 두해살이풀. 꽃은 흰색이며 이른 여름에 가지 끝에 한 송이씩 핀다. 어린잎을 식용하며 꽃은 차로 마신다. 유사 식물로 망초, 큰망초 등이 있다.

Q2. ‘왜’ 그랬을까?

A2. 솔직히 잘 모르겠다. 사랑하고 싶어서? 사랑받고 싶어서? 그럴 리가…. 무슨 혜은이도 아니고…. 튀고 싶어서? 잘난 척하고 싶어서? 칭찬받고 싶어서? 생색내고 싶어서? 깊이 생각을 해봤는데 그런 정도로 수준 낮은 이유는 아닌 것 같다.

*혜은이: 거의 원로급의 우리나라 가수. 1970년대 중후반에 큰 인기를 끌었다. 대표곡으로 ‘당신은 모르실 거야’, ‘당신만을 사랑해’, ‘감수광’, ‘제3한강교’ 등이 있다.

한 가지 분명한 사실은 누가 시켜서 하는 건 아니라는 점이다. 다른 층의 화장실에도 꽃들이 있는지 확인했다. 여자 화장실은 ‘갈 수 없는 나라’여서 학지단 여자 샘에게 부탁했다. 꽃들은 지하 1층의 남자 화장실과 여자 화장실의 세면대에만 있었다.

그러니까 이 일은 누구나 해야 해서 하는 게 아니라, 자기가 하고 싶어서 하는 것이다. 에둘러 말하면 개인의 취향(趣向, 하고 싶은 마음이 생기는 방향 또는 그런 경향)일 수도 있다. 그런데 나는, 그 ‘개취’에 특별히 주목한다. 자기가 하는 일에 정성을 다하려는 취향, 자기 일을 조금이라도 더 잘해보려고 애쓰는 ‘누가’의 취향을 고스란히 느껴서 알 수 있기 때문이다.

세 줄 요약!

1. 요즈음 나의 케렌시아는 북부캠퍼스 지하 1층 남자 화장실이며, 그곳 세면대에 놓여 있는 몇 송이 꽃이며, 그 꽃을 가져다 놓아두신 ‘누가’의 취향입니다.

2. ‘누가’의 취향에 감사합니다.

3. 덕분에 오늘 누릴 수 있는 행복의 질과 양이 더 풍성해졌습니다.

*세 줄 요약!: 50+시민기자단 운영사무국이 메일을 보내면서 뱀처럼 긴 메시지를 아몬드처럼 압축하여 거듭 강조할 때 써먹는 아티클. 한 줄 요약, 두 줄 요약… 서른일곱 줄 요약 등 필요에 따라 자기들 맘대로 줄 수를 늘리거나 줄여서 사용한다.

▶ 에필로그

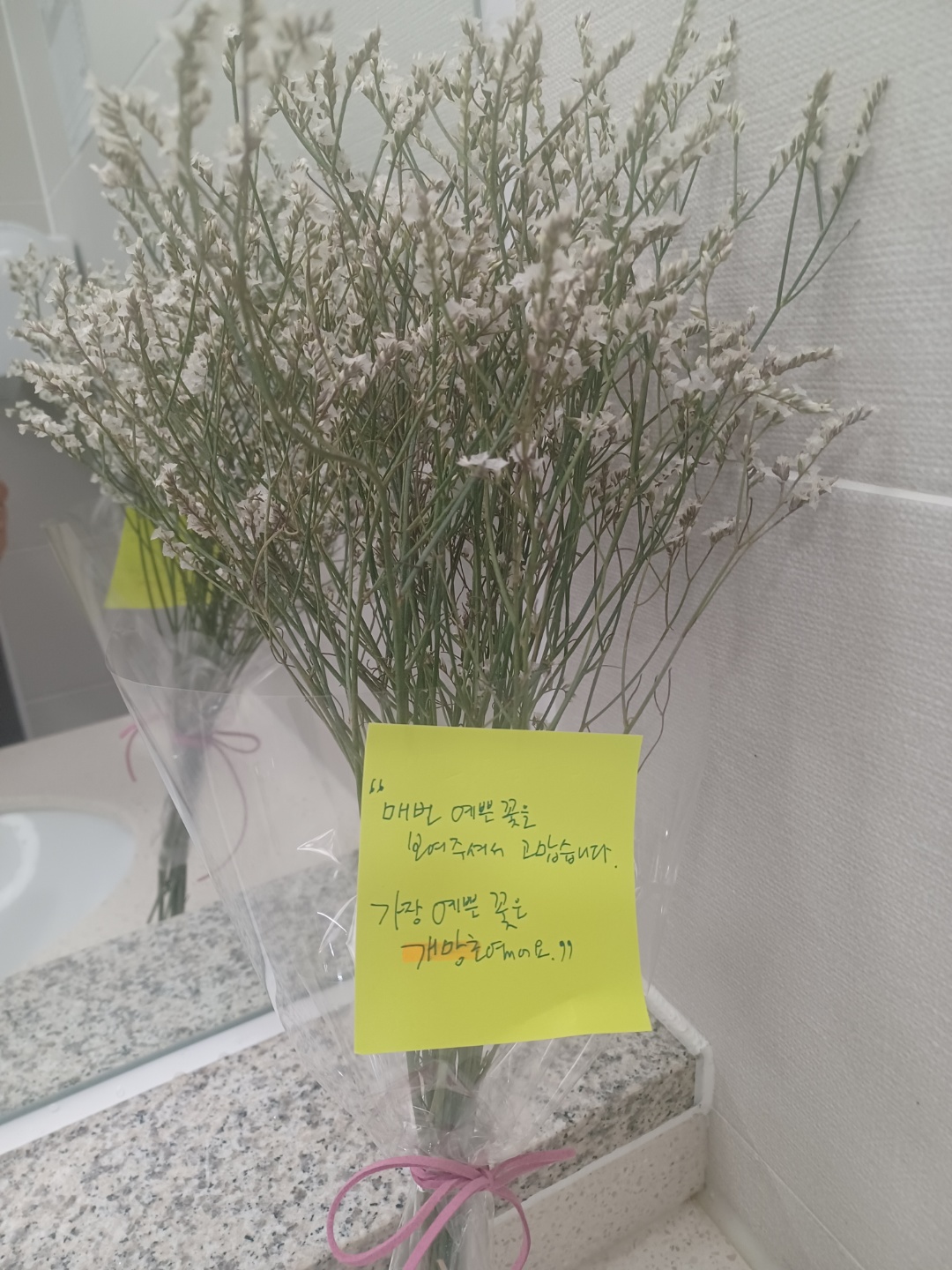

7월 4일. 맑음. 나는 결국 참아내지 못했다. 생각해보니 굳이 참을 일도 아니었다. ‘누가’가 자기 맘대로(?) 그곳에 꽃을 놓아두었듯이, 나도 내 마음대로 하기로 했다.

창동 하나로마트에서 ‘시네신스’ 한 다발을 샀다. 돈 주고 산 것 같지 않은 꽃을 고르다 보니 이 꽃이었다. 이름은 꽃집 주인이 알려줬다.

아무도 없을 때 그 꽃을 나의 케렌시아에 놓아두었다. 느닷없는 꽃이라 혹시 무서워할지도(?) 모르니 몇 자 적은 메모와 함께.

“매번 예쁜 꽃을 보여주셔서 고맙습니다. 가장 예쁜 꽃은 개망초였어요.”

▲ 돈 주고 산 것 같지 않은 꽃을 고르다 보니 이 꽃이었다. 꽃 이름은 ‘시네신스’이며, 꽃말은 ‘영원한 사랑’이란다. © 50+시민기자단 이경걸 기자

50+시민기자단 이경걸 기자 (khwapple1@naver.com)