까맣게 잊고 살았던 그림 도구를 찾아본다. 곁에서 밀려나 베란다로 내몰리고 창고에 갇힌 그들을 꺼내 본다. 나와 멀어져 가는 동안 미세먼지가 묻고 이음새마다 녹이 슨 화구 박스를 열어본다. 참매미 한 마리 방충망에 앉아 울어대도 그러려니 하는 마음처럼 팔레트에 짜 놓았던 물감들은 물기가 말라 떨어진다. 화구통에서 도화지도 꺼내 본다. 누구나 여백과 같은 도화지 하나쯤 가슴에 지니고 살아가면서, 그렸다가 지우고 다시 그리고 있을지도 모른다.

두 달 전, 제출할 과제가 있었다. 신문 문화면에 실리는 기삿거리를 살펴보는 것인데, 아침마다 신문을 읽는 것이 습관이 되어 어려움이 없었다. 모아둔 신문을 뒤적거려 문화면 기삿거리를 다시 점검했다. 실린 기삿거리 대부분이 그림에 관련된 내용이었다. 그만큼 대중들과 가까워졌다고 본다. 기사 중에 현대 갤러리에서 한국 미술사 50년을 회고하는 전시회가 열린다는 소식과 미술사를 이끌어온 대표적인 화가들에 대한 소개가 있었다. ‘김환기 박수근 이중섭 천경자.... 이들과 만남이 한국 미술사 50년’ 이라는 제목의 기사가 있었다. 김환기 화가하면 ‘우주’를 손꼽으며, 천경자 화가가 아프리카 대륙을 횡단하면서 완성한 작품으로 평화로운 초원에서 나체 여인이 코끼리 등에 올라 몸을 웅크린 모습이 담긴 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’ 에 나오는 여인이 바로 천경자 자신이라고 소개했다. 이중섭 화가는 자신을 상징하는 ‘황소’ ‘통영 앞바다’를 소개하고, 누구나 아는 ‘나목’ ‘빨래터’로 유명한 박수근 화가의 작품은 향토적이고 소박한 작품 세계로 널리 알려져 있으며 ‘골목 안’ ‘두 여인’을 선보인다는 내용이었다. 미술 작품은 화가의 삶이나 환경과 밀접한 관계가 있고, 그곳에서 크게 벗어날 수 없다는 걸 알게 된다.

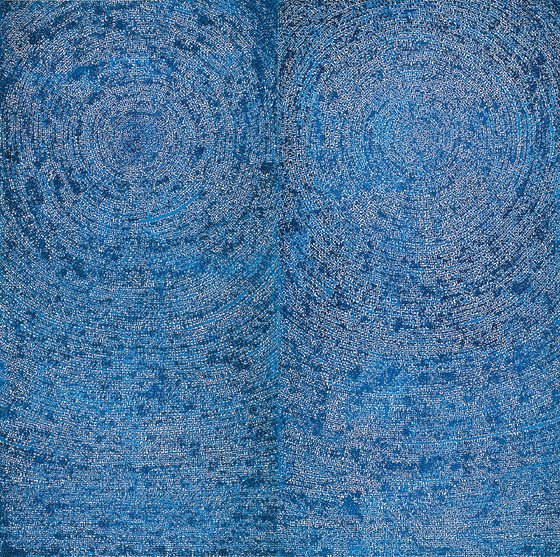

김환기 작 <우주> (사진 출처 : 중앙일보)

예전이야 그림을 그린다는 것이 선택된 화가들의 이야기처럼 생소했으나, 지금 우리에겐 여가를 이용하여 그릴 수 있는 여건이 충분하다. 작년 이맘때다. 전업주부인 친구가 채색화를 그리러 다닌다고 한 지 일 년이 지나 작품전시회를 연다는 문자가 왔다. 곧바로 초대장이 왔다. 초대 받은 전시장에는 그림을 그리는 동아리 단체들이 모여 합동 작품 전시회를 열고 있었다. 100편에 달하는 작품을 감상하게 되었다. 전공한 사람들이 아닌 평범한 사람들이 틈틈이 그린 작품들, 모란이나 매화 등을 소재로 그린 동양화 그림도 있고, 과일이나 나무 등을 소재로 정물화 그림도 많았다. 부채에 그린 산수화도 있었다. 바쁨 속에서 여가의 시간을 잘 활용했다는 생각에 그 어떤 그림보다 가슴이 뭉클했다. 그림 그리기는 타고난 소질이 있거나 특별한 사람들의 소유물이 아니라고 생각한다. 눈에 보이는 사물이나 평소 관심 있던 것을 연필로 표현하는 것이다.

구도가 맞지 않으면 어떻고, 기울고 삐뚤면 어떠하랴! 우리에겐 표현의 자유가 있다. 평소 그리고 싶었던 걸 그리면 되는 것이다. 마음이 부리는 대로 표현하고, 손이 가는 대로 그려보면 그것이 자신만의 기법이요. 색채이기에 어느 누가 잘못 그렸다고 나무랄 자격도 없다. 포기하지 않고 꾸준히 그리다 보면 작품 하나 거실에 걸리게 되는 것이다.

요즘을 만남에 제약을 받는 언택트 시대라고 한다. 사람들이 모이고 취미 모임이나 동아리 활동을 활발히 하던 시절이 점점 멀어져 가고 있다. 이럴 때 그림 그리기는 홀로 조용히 할 수 있는 여가 생활 중 으뜸이다. 시장가는 길목 구석진 곳에서 할머니가 도라지를 까서 파는 걸 보고, 도라지를 본 순간 고향 뒷산에 피었던 도라지꽃이 다발로 다가온다. 도라지를 보고 도라지꽃을 그린다고 누가 뭐랄 것도 없다. 사과를 노랗게 칠하면 어떠한가. 지금, 바로 나만의 도화지에 스케치할 시간이며, 팔레트에 물감을 짤 시간이다.