웰다잉, 건강할 때 준비하는 아름다운 이별

최근 환자 뜻에 따라 수명 연장 의료를 중단할 수 있는 ‘연명의료결정법’ 이른바 존엄사법이 적용된 합법적 존엄사가 국내에 인정되어 이슈가 되었다.

2009년 대법원에서 존엄사를 인정한 ‘김할머니 사건’ 판결 이후 8년 만에 나온 첫 사례였다.

연명 의료를 받지 않겠다고 의사를 밝힌 50대 남성은 항암제 중단을 선택한 후 한 달 만에 자연사로 생을 마감했다 한다.

임종을 앞둔 환자에게 의학의 힘을 빌려 과도하게 생명 연장에 치중한 치료를 하게 되면, 환자는 가족과 이별하는 시간을 갖지 못하고 스스로 존엄하게 삶을 마무리하는 기회를 박탈당할 수도 있다.

존엄사법은 그러한 문제 인식에서 비롯되었고 현재 시범사업을 거쳐 2018년 2월부터 본격적으로 시행된다.

존엄사법의 시행은 우리에게 웰다잉이란 무엇인지 다시금 고민하게 한다.

어떻게 죽는 것이 잘 죽는 것일까?

만약 말기암 진단을 받고 치료를 하더라도 회복될 가능성이 전혀 없는데, 살 수 있는 시간이 6개월뿐이라고 가정해보자.

나는 남은 생을 위해 어떤 선택을 할까?

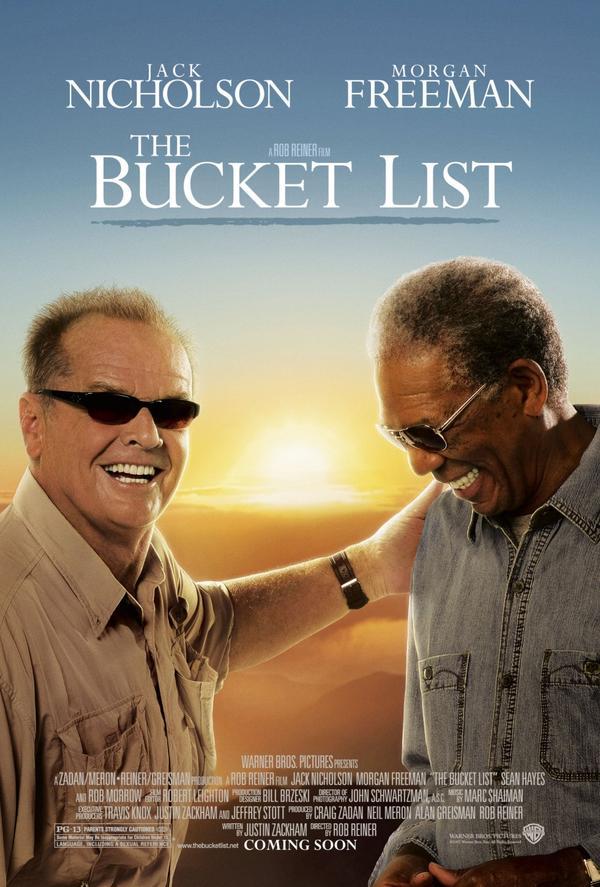

잭 니콜슨과 모건 프리먼이 주인공으로 나오는 영화 버킷리스트에서 바로 그런 상황이 벌어진다.

가난한 정비공과 자수성가한 백만장자로 공통점이라곤 전혀 찾아볼 수 없는 두 사람은 말기암 환자가 되어서야 그동안 앞만 보고 달려온 자신들의 인생이 얼마나 허무했는지 깨닫게 된다.

그리고 남은 인생을 병원에서 썩기보다는 버킷리스를 하나씩 하나씩 이뤄나가는 데 모험을 건다.

영화를 보면 나도 생을 저렇게 마감하고 싶다는 생각을 해보게 된다.

뒤늦게나마 사랑하는 사람과 화해하고 용서하며 마무리하는 그들의 웰다잉을 보면서, 비로소 제대로 사는 것 같은데 죽어야 하다니 참 인생은 아이러니하다는 생각도 든다.

영화처럼 그나마 남은 수명을 알고 생을 마감할 수 있는 사람은 스스로 존엄하게 죽을 권리라도 있기에 행복한 편일지 모르겠다.

뉴스를 통해 매일 같이 접하는 사건 사고에 나오는, 언제 어디서 죽을지도 모르고 하루아침에 비명횡사하는 사람들에 비하면...

게다가 사고로 죽지도 못하고 의식불명 식물인간 상태에서 오로지 수명 연장을 위해 인공호흡기를 착용하고 영양제와 항생제를 주렁주렁 매단 채로 있다가 죽음에 다다른다면, 이것이 과연 우리가 기대하는 생의 마지막 장면인지 반문하게 된다.

나이가 지긋한 분들 중 임종에 대한 준비를 언급하면 죽음을 생각하는 것조차 거북해하는 경향이 있다.

또한 상대적으로 젊은 사람들도 설마 나에게 그런 일이 일어날까 싶어 죽음을 노인이나 병자들의 문제로만 치부해버린다.

그러나 우리가 바라는 생의 마지막 장면이 품격 있기 위해서는 누구나 건강 할 때 죽음에 대한 준비가 필요하다.

불의의 사고를 당하거나 혹은 의식 불명으로 의사 결정이 어려울 경우를 대비하여 자신이 어떤 수준의 의료 치료를 받고 어떻게 죽기를 바라는지 계획해야 한다.

더불어 사후에도 장기 기증을 통해 이웃의 생명을 살리는 가치 있는 일에 동참할지 여부도 미리 준비하는 것이 좋다.

마지막 순간에 원치 않는 곳에서 원치 않는 치료나 통증에 시달리며 죽음을 맞이하고 싶은 사람은 없다.

또한 불필요한 연명치료에 대한 부담 때문에 가족들이 힘들어지기를 바라는 경우도 없을 것이다.

남겨진 재산 때문에 가족이 싸울까 봐 유언장은 작성하면서, 사전연명의료의향서가 없어서 정작 자신이 고통스럽게 죽어가거나 기계음과 함께 혼자 쓸쓸히 죽음을 맞이한다면 그동안 살아온 인생이 더욱 부질없게 느껴질 것 같다.

웰다잉을 위한 사전연명의료의향서나 장기기증 서약은 품격 있게 삶을 마감하고 싶은 나와 가족 그리고 이웃을 위한 용기 있는 배려이다.

어쩌면 잘 산다는 것은 결국 종착에 아름다운 이별을 맞이하기 위해 준비하기 위한 전 과정일지도 모르겠다.

마치 동전의 앞면과 뒷면이 붙어 있는 것처럼 웰다잉은 이승이라는 문을 열고 나와 행복하게 저승으로 가는 과정일 테니까...